パシフィックニュース

介護リフト定着までの道のり

リフト・移乗用具

病院・施設紹介

介護付有料老人ホーム ヒュッテ目黒 における導入事例レポート

介護付有料老人ホーム ヒュッテ目黒

機能訓練指導員 理学療法士

後藤朝陽

2025-09-01

2025 年 5 月に開催の「第 7 回モーリフト活用交流会」にてご発表いただいた事例をご紹介いたします。

今回ご発表いただいた介護付き有料老人ホーム「ヒュッテ目黒」様では、2024年から床走行リフトを導入し、双方に優しいケアを目指し取り組みを開始されました。取り組み当初から現在に至るまでのプロセスや、入居者様・スタッフ様の変化、課題に感じていることなどをご発表いただきましたのでご紹介いたします。

ヒュッテ目黒の概要

東京海上グループが運営するヒュッテ目黒は、その方らしく穏やかに暮らすことができる介護付有料老人ホームです。小規模でありながらも、24時間看護師常駐、ご入居者1.5人に対しスタッフ1人の手厚い体制ときめ細かなケアで、自然と笑顔が生まれる住まいをお届けしています。

ヒュッテ目黒は、目黒駅から徒歩10分ほどの街中にあり、地上6階建てのマンションのような外観です。居室は約13㎡と小さめですが、洗面とトイレが居室内に備えられており、必要なものがコンパクトにまとまっている都会的な作りとなっています。しかし、コンパクトすぎるがゆえに、ベッドや家具を置くとスペースに余裕がなく、ベッドサイドで車椅子を転回することもできません。また、建物が縦長の作りで居室フロアが4フロアに分かれていることもあり、お食事や入浴のたび頻繁に、階を上下に移動する必要がある環境となっています。

ノーリフティングケアの状況とリフト導入の経緯

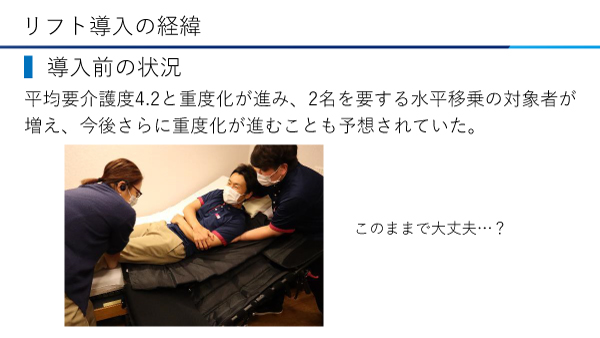

私共の会社では、2015年頃からノーリフティングケアに取り組んできておりますが、標準化に向けてはまだまだ試行錯誤の繰り返しです。特にリフトに関しては、日常的な移乗場面でリフトを使用している事例がほとんどなく、重度者の移乗はボード等を使用した2名介助による臥位での水平移乗が主流となっていました。

リフト導入前、ヒュッテ目黒では、ご入居者の平均要介護度が4.2と重度化が進み、全体の45%の方を2名介助で水平移乗しているという状況でした。移乗のたびに2名のスタッフで慌ただしく動き回っており、「スタッフの労働安全と業務効率」「ご入居者の快適性や安全性」の両立が難しくなっていたことが、リフト導入へ舵を切っていくきっかけとなりました。

2名介助の水平移乗で直面していたご入居者にとっての課題

- どんなに愛護的に行っても不快な外的刺激があるため、どうしても苦痛や過緊張を引き起こしやすい

- 臥位から臥位への移乗であり、機能的な座位を目指しにくい

- 介助するスタッフのスキルによって、移乗後の姿勢にばらつきが出やすい

- 離床、臥床において、ご入居者の状況に合わせた柔軟な対応が難しい

- 水平移乗に適した車椅子が、本人の身体状況には適合しない場合が多い

2名介助の水平移乗で直面していたスタッフにとっての課題

- 持ち上げないとはいえ、特に大柄な方の移乗は、スタッフの腰や手首などの身体的負担が大きい

- 移乗時には必ずスタッフ2名が必要であり、毎回2名分の時間を使ってしまう

- スタッフ2名の時間を合わせるため、スタッフ同士で気を遣うことがあり、焦ってしまうこともある

- スタッフが2名以上揃わない限り、離床にも臥床にも対応できない

- 安全確保のためにリフト移乗も二名介助必須としていたため、リフト使用に対しても消極的な心理が生じていた

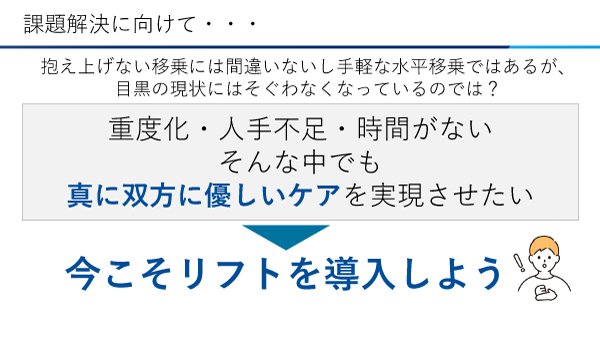

双方に優しいケア実現のためにリフト導入を決断

このような課題がある中で、いくら持ち上げない、抱え上げない移乗ができているとはいえ、今のヒュッテ目黒には、この方法がそぐわなくなっているのではと強く感じるようになり、ご入居者とスタッフの双方に、真に優しいケアを実現させる決意でリフト導入に動きだしました。

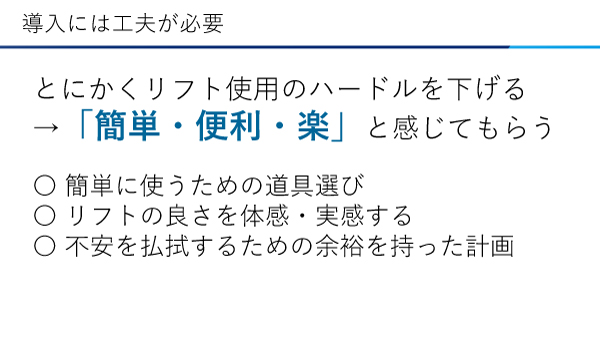

リフトは「簡単・便利・楽」

忙しい現場に新しいことを導入する際、どんなに「これは良いものだから」と伝えたとしても、スタッフにとってメリットがなければ、浸透することは、なかなか難しいのが現実です。そのため、スタッフがメリットを感じやすくなるように課題分析し、今日的視点で社内ルール自体を見直すことにもチャレンジしました。「安全のための2名介助を1名でも安全に出来る仕組み作り」もその一つです。

そのため、「スタッフもご入居者も楽なこと」「1名介助で移乗できること」をリフトのメリットとし、「リフトは簡単で便利で楽なもの」とスタッフに感じてもらえるよう工夫して導入していきました。

狭い居室でも難なく取りまわせる機種、誰でも簡単に扱えるシート型のスリングを選定し、難しそうというイメージを払拭して、「うまく動かせない」「使いにくい」といった第一印象を持たせないこと。もちろん、シート型のスリングがベストではないとは理解した上で、まずはリフトが当たり前に使えるようになることを優先しました。また、スタッフ自身がリフトで吊られることも体験し、「リフトっていいね、楽だね」と感じてもらうこと。リフト移乗した時のご入居者の姿勢の違いを理学療法士が実際に見せ、これまでの移乗方法との明らかな違いを感じてもらうことも意識して行いました。

新しい方法がご入居者にプラスになるとわかれば、ポジティブに取り組めるものです。忙しいなかではメリットの提示や視覚化がされていないと、なかなか取り組みが続かないと感じています。

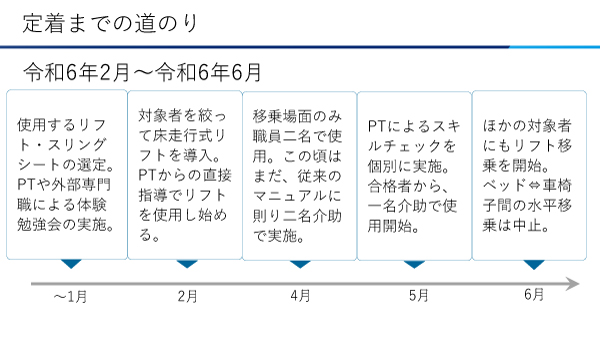

半年かけて段階的にリフトの定着へ

既存ルールや現場の状況も鑑みながら進めていき、結果的には定着まで半年がかりの取り組みとなりました。

勉強会を行った後に理学療法士による直接指導の下で使い始め、その後スタッフ同士チェックしながら2名で使用、最終的には理学療法士によるスキルチェックに合格したスタッフから1人で使用できる、という流れで段階的に進めていきました。

シート型スリングを採用していたため、リフト対象者の増加によりスリングシートを人数分購入するコストの問題が発生しましたが、必要枚数をパシフィックサプライさんのサブスクでお借りすることで解決することができました。

リフト導入前のA様

A様はリフト導入1年ほど前から、2名介助での水平移乗で離床していた方です。ADLは全介助、端座位をとろうとしても後方へ突っ張ってしまい、端座位保持が難しくなったA様は、車椅子に移っても頸部が伸展して顔が斜め上を向き正面を向けず、食事も誤嚥等のリスクが高まっていました。上下肢の関節可動域制限も著明で、上半身は板のように硬いため、しっかりと側臥位を取ることも困難になっており、様々な二次障害が見受けられました。A様のお身体の状態は、日常的に繰り返されるケアの結果、過緊張による影響が大きいのではないかと考え、リフト移乗開始後の変化を追いました。

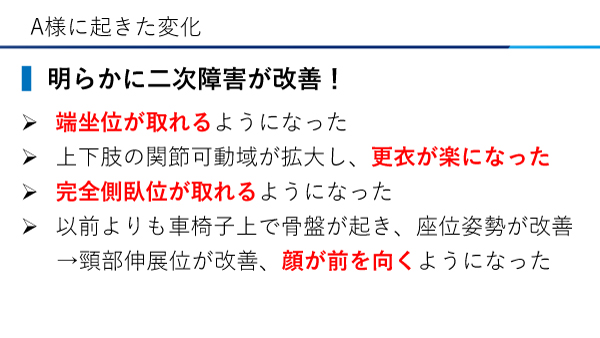

また端座位保持ができるように!リフト移乗でA様に起きた様々な変化

リフト移乗を始めてから、A様の二次障害は明らかに改善していきました。スタッフ全員が最も驚いたのは、リフト導入3ヶ月程度で久々に端座位をとったところ、介助者の支えなしに再び端座位が保持できるようになっていたことです。

上肢の関節可動域や過緊張も軽減し、A様ご自身で顔や頭を搔く動作が見られるようになったり、更衣も楽になりました。お身体の柔軟性も向上し、完全な側臥位を取れるようにもなり、しっかりと車椅子に深く座れることで、頭部位置が安定し、顔が前を向けるようにもなって、食事姿勢が改善しました。

毎日繰り返される不快な外的刺激が圧倒的に軽減し、過緊張を引き起こすタイミングが減り、異常な筋緊張を抑制したことがA様の二次障害を改善した主な要因と考えます。

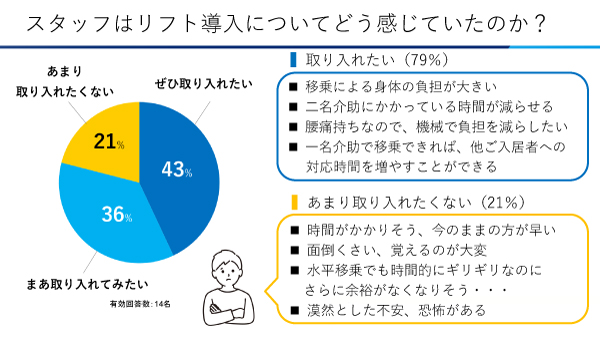

リフトを使い続けたい!スタッフのリフトに対する意識の変化

リフト導入時、スタッフ全員が諸手を挙げて賛成し積極的に取り組めたかというと、やはりそう簡単なことではなく、一部からは「時間がかかりそう」「今のままの方が早い」「面倒」といった不安の声や消極的な声も聞かれていました。

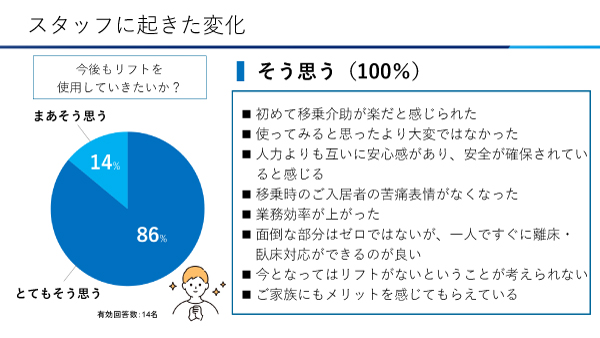

しかし、リフト使用が徐々に当たり前になっていくにつれ、スタッフ全員が「今後もリフトを使用していきたい」「ご入居者とスタッフの双方にメリットがある」と考えられるようになってきました。

「介護の仕事で初めて移乗介助が楽だと感じた」「ご入居者の苦痛表情がなくなった」「業務効率が上がった」「もうリフトがないということが考えられない」などの声が聞かれ、スタッフの気持ちが変化していったことが分かります。

メリットが実感できたからこそ、受け入れられた

現場でリフトが受け入れられ定着するに至ったのは、「スタッフもご入居者も楽なこと」「1名介助で移乗できること」という導入当初に想定していた以上のメリットを、スタッフ自身が実感できたからこそだと考えます。毎日必ず何度も行う離床・臥床介助の方法を変更することは、現場としてはストレスも大きかったと想像しますが、慣れてみれば「リフトは簡単で便利で楽なもの」といえるようになり、以下のような声も聞かれています。

- リフトは思ったよりも簡単で、圧倒的に体が楽だった

- 重症度の高い事業所ではあるが、他の事業所に所属していた時より腰が楽になった

- 対象者の重症度や体格差によって左右されることなく、だれでも安全に移乗できる

- マンパワー不足に振り回されず、いつでもひとりで移乗介助できるため、業務効率が上がり、精神的な余裕にもつながった。

- リフト移乗はどうしても時間がかかるが、その分1対1のコミュニケーションの時間ができ、ご入居者にも苦痛がないため、会話を楽しめる。介助しながらご入居者の表情をゆっくりと確認できるようになった。

- 双方の安全が守られていると実感できる。

一方で・・・反省と今後の課題、展望

日々当たり前に繰り返されるケアが変わったことでA様のお身体は大きく変わりました。ということは、A様が端座位さえ難しいお身体になってしまっていたのは、以前の自分たちのケアにも一因があったということでもあります。間違ったケアが廃用を起こし自立支援を妨げる可能性があるということ、日常的なケアを今一度見直すことの重要性を、スタッフ一同学ぶことができました。

リフトは一定レベルまで定着はしましたが、課題はまだまだ残されています。指導する人材が不足していること、ノーリフティングケア標準化のための組織的な取り組みが道半ばなこと、スタッフスキルアップのための時間や費用の捻出が難しいことなど様々です。

生産性向上が叫ばれる昨今において、すべてのケアの土台となるべきノーリフティングケアが文化となって広がっていくよう、今後も様々な場面でのリフト活用にトライし続けていきたいと考えます。双方に優しいケアを目指しながら、組織的な取り組みを進めてまいります。

関連情報

© 2017 Pacific Supply Co.,Ltd.

コンテンツの無断使用・転載を禁じます。

対応ブラウザ : Internet Explorer 10以上 、FireFox,Chrome最新版 、iOS 10以上・Android 4.4以上標準ブラウザ